Introduction

L’otospongiose est une maladie de l’oreille de cause encore partiellement élucidée. Elle touche préférentiellement les adultes jeunes, avec une prédominance féminine, et peut évoluer vers une surdité progressive pouvant altérer significativement la qualité de vie. De diagnostic simple, elle doit être reconnue précocement, car elle peut bénéficier d’un traitement chirurgical dont les résultats sont le plus souvent spectaculaires. Sa prise en charge est bien codifiée en ORL au Maroc.

Prévalence de l’Otospongiose

La prévalence de l’otospongiose dans la population mondiale varie de 0,1 à 2 % en fonction des études. La maladie peut être unilatérale ou plus souvent bilatérale (dans 50 à 75 % des cas).

Il s ‘agit d’une maladie de l’adulte jeune, se déclarant habituellement entre 20 et 40 ans. Les otospongioses juvéniles ou survenant chez le sujet âgé sont plus rares.

L’otospongiose est beaucoup plus fréquente chez la femme (2 fois plus touchées que les hommes). Des facteurs hormonaux seraient donc susceptibles d’intervenir dans cette maladie. Parfois, l’otospongiose se révèle ou s’aggrave au cours ou au décours d’une grossesse.

Qu’est-ce que l’Otospongiose ?

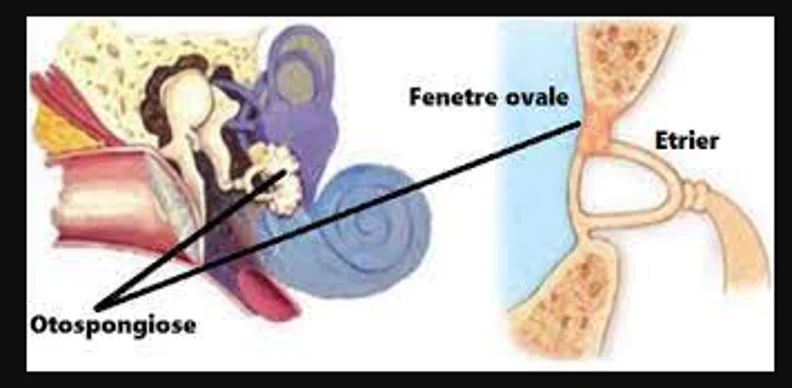

L’otospongiose ou Otosclérose est une maladie osseuse affectant l’oreille interne, caractérisée par la formation de foyers otospongieux de déminéralisation osseuse. Ces foyers anormaux se développent principalement autour de l’étrier, le plus petit des trois osselets de l’oreille moyenne, perturbant le processus normal d’audition.

Habituellement, les vibrations sonores traversent le conduit auditif, font vibrer le tympan qui actionne les 3 osselets de l’oreille moyenne (marteau, enclume et étrier), amplifiant les vibrations avant de les transmettre à l’oreille interne. Celle-ci, composée de la cochlée, du système vestibulaire et du nerf auditif, convertit ces vibrations en signaux nerveux envoyés au cerveau pour interprétation.

Dans l’otospongiose, les foyers otospongieux provoquent une fixation anormale de l’étrier dans la fenêtre ovale (appelée ankylose), entravant sa mobilité et réduisant la transmission des vibrations sonores. Cela entraîne une perte auditive progressive, souvent bilatérale, qui peut s’aggraver sans traitement. Une extension cochléaire peut entraîner une surdité mixte ou neurosensorielle. Il s’agit d’une évolution de la maladie vers l’oreille interne. On parle alors de labyrinthisation.

Quelles sont les Causes de l’Otospongiose ?

L’otospongiose est très probablement une maladie d’origine génétique, bien que son gène responsable n’ait pas encore été identifié de façon certaine. On retrouve très fréquemment chez les patients des antécédents d’otospongiose dans la famille.

Il existe des otospongioses isolées (dites sporadiques), où l’on ne retrouve aucun antécédent familial.

Les causes et l’origine de l’otospongiose ne sont pas encore clairement établies. Certains facteurs externes seraient incriminés :

-Infections virales (en particulier l’infection par le virus de la rougeole),

-origine auto-immune

-facteurs ethniques et origine géographique (l’otospongiose est plus fréquente dans certaines régions, peut être en raison de la teneur en fluor de l’eau).

Quels sont les symptômes de l’Otospongiose ?

- Une baisse auditive : C’est le symptôme prédominant de l’otospongiose. Au début, la baisse de l’audition peut être légère et principalement concentrée sur les basses fréquences. Sans traitement, elle peut progresser et s’étendre aux fréquences plus élevées, affectant de manière significative la capacité d’entendre des sons de différentes tonalités.

- Des acouphènes (60 à 80 % des cas) : Les personnes atteintes d’otospongiose peuvent percevoir des bruits internes, comme des bourdonnements ou des sifflements. Ces acouphènes peuvent être intermittents ou constants, et varier en intensité. Ils sont souvent plus perceptibles dans des environnements calmes ou au repos.

- Des vertiges ou troubles de l’équilibre :

Moins communs, les vertiges ou une sensation de déséquilibre sont des symptômes qui peuvent survenir, affectant la stabilité et augmentant le risque de chutes. Ces symptômes témoignent d’une atteinte cochléaire, c’est à dire de l’oreille interne.

- Otospongiose et fatigue

Bien que la fatigue ne soit pas un symptôme direct de la maladie, les difficultés engendrées par la perte auditive, les acouphènes et l’effort supplémentaire nécessaire pour comprendre les conversations, en particulier dans des environnements bruyants,

peuvent contribuer à une sensation de fatigue émotionnelle et physique.

Comment fait-on le diagnostic de l’otospongiose ?

L’examen externe de l’oreille, ou otoscopie, est généralement le premier examen réalisé. Il permet au médecin spécialiste oto-rhino-laryngologiste (orl) de visualiser le tympan pour s’assurer qu’il n’y a pas de perforation, de déformation ou d’inflammation, ce qui peut exclure d’autres causes de perte auditive.

Les tests audiologiques sont essentiels pour mesurer l’ampleur et le type de perte auditive. L’audiométrie tonale peut révéler une surdité de transmission, typique de l’otospongiose, souvent accompagnée d’une perte auditive prédominante sur les fréquences graves, pouvant aller jusqu’à 50 ou 60 décibels. L’audiométrie vocale est utilisée pour évaluer comment la parole est perçue. L’intelligibilité de la parole est généralement conservée, même dans des conditions de bruit.

La tympanométrie, qui permet d’évaluer la mécanique tympano-ossiculaire et les cavités de l’oreille moyenne, est normale. Le réflexe stapédien est absent en raison du blocage de l’étrier.

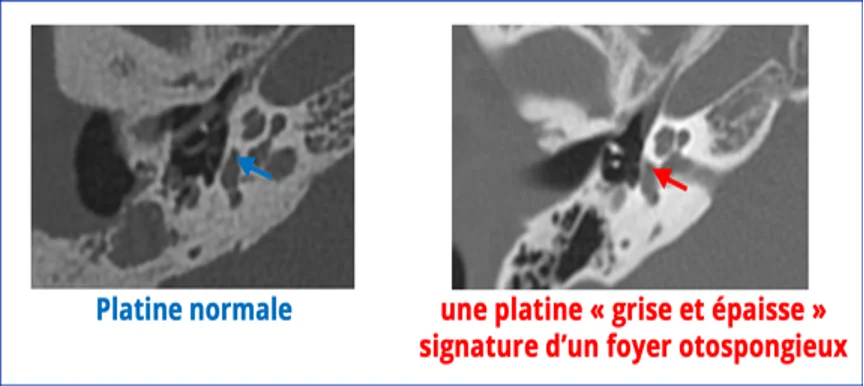

Finalement, le scanner des os du crâne peut être réalisé pour détecter les zones de densité osseuse moindre, indiquant les foyers otospongieux. Ce scanner est particulièrement utile pour confirmer le diagnostic en visualisant les modifications osseuses caractéristiques de l’otospongiose. Cependant, un scanner normal n’élimine pas une otospongiose.

Quel est le traitement de l’Otospongiose au Maroc?

Il n’existe pas de traitement médical curatif de l’otospongiose.

Le fluorure de sodium ou les biphosphonates peuvent être prescrits dans certaines formes cliniques ou évolutives particulières, pour tenter de stabiliser l’évolution de la maladie, mais leur intérêt reste controversé, leur efficacité est discutée, et ils ne remplacent pas la chirurgie.

Le traitement de l’otospongiose est essentiellement chirurgical. Il a pour but d’améliorer l’audition, et est indiqué lorsque la surdité devient gênante.

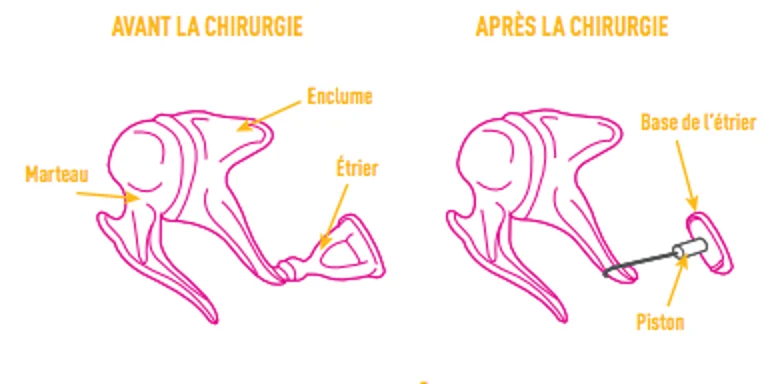

L’étrier ankylosé est retiré et tout ou partie de la platine. Il est remplacé par une prothèse amarrée à l’enclume, permettant ainsi de restaurer une continuité dans la transmission des sons jusqu’aux liquides de l’oreille interne. Les résultats sont dans l’immense majorité des cas excellents ( Taux de succès > 90 %), mais il existe un risque faible d’échec ou de surdité de perception post-opératoire.

L’intervention chirurgicale

L’intervention chirurgicale est habituellement réalisée sous anesthésie générale, mais peut parfois être pratiquée sous sédation ou sous anesthésie locale.

Sous microscope opératoire, l’incision se fait à travers le conduit auditif externe, et ne sera pas visible. Parfois, elle est associée à une petite cicatrice cutanée (habituellement peu ou pas visible) pour faciliter l’accès à l’oreille ou pour prélever une greffe, si besoin.

L’étrier est découpé, en partie ou en totalité, au laser. C’est la Stapédectomie et la Stapédotomie. Quelque soit la procédure, une prothèse (ou Piston) d’osselet est placée afin de restaurer la transmission correcte du son vers l’oreille interne.

Le tympan est remis en place et un pansement cicatrisant est introduit dans le conduit auditif pour 10 à 15 jours, expliquant la sensation d’oreille bouchée et la baisse d’audition, qui persistent quelques jours qu’à résorption ou ablation de ces pansements.

Période de convalescence et soins post opératoires

- Le retour à la maison se fait le jour même dans le cas d’une hospitalisation ambulatoire ou bien le lendemain.

- Des douleurs peu importantes peuvent être ressenties, parfois augmentées à la mastication, et sont calmées par des antalgiques tel que le paracétamol.

- Elles disparaissent en moins d’une semaine en général.

- Des gouttes auriculaires peuvent être prescrites pour maintenir le pansement cicatrisant humide et efficace.

- Une période de convalescence de 10 jours est préconisée avec un arrêt de travail et repos au domicile.

- Il n’est pas recommandé de faire de sport les 15 premiers jours et la reprise doit être progressive.

- Il n’est pas recommandé de se baigner ou pratiquer la plongée avant l’avis de votre chirurgien.

- Il n’est pas recommandé de prendre l’avion avant 2 mois.

Complications liées à la chirurgie pour otospongiose

Outre les risques inhérents à toute chirurgie avec anesthésie générale, la chirurgie pour otospongiose présente des risques de complications ou d’échec. Ces complications restent exceptionnelles (moins de 1% des cas) et sont parfois liées à l’importance des lésions inflammatoires, des destructions osseuses dans l’oreille :

- Apparition des troubles du goût minimes habituellement régressifs.

- Acouphènes (bourdonnement, sifflement d’oreille)

- Vertiges qui peuvent s’accompagner de nausées ou de vomissements et sont en règle transitoires.

- Rétrécissement du conduit auditif par cicatrice rétractile ou perforation tympanique

- Paralysie faciale durable ou temporaire peut exceptionnellement être observée, en raison de la proximité anatomique du nerf facial et de l’étrier. Elle nécessitera des soins appropriés.

- Absence de gain ou gain minime d’audition.

- L’échec fonctionnel est possible avec gain auditif partiel ou nul.

Comme pour toute intervention chirurgicale les principes de l’intervention, les bénéfices attendus et les risques opératoires seront exposés au patient par son chirurgien ORL.

Appareillage audio-prothétique

L’appareillage prothétique représente une alternative à la chirurgie lorsque celle-ci est contre-indiquée (sujet âgé, atteinte importante de l’oreille interne, surdité totale et non améliorable de l’autre oreille…) ou refusée par le patient.

Chez certains patients présentant une atteinte mixte (blocage de l’étrier et altération de l’oreille interne), l’appareillage auditif peut également être proposé en complément de l’intervention chirurgicale.

Conclusion

L’otospongiose est une pathologie otologique fréquente chez l’adulte jeune, responsable d’une surdité progressive pouvant impacter significativement la qualité de vie. Son diagnostic repose essentiellement sur l’examen clinique orl et les tests auditifs, complétés par l’imagerie. La chirurgie constitue le traitement de référence au Maroc , avec d’excellents résultats fonctionnels. Une prise en charge précoce permet d’éviter l’évolution vers une surdité sévère, et une surveillance audiométrique à long terme est recommandée.

Résumé

L’otospongiose est une ostéodystrophie primitive de la capsule otique, caractérisée par un remodelage osseux anormal, principalement au niveau de la platine de l’étrier. Elle représente une cause fréquente de surdité de transmission chez l’adulte jeune. Cette maladie est d’origine génétique très probable, bien que son gène responsable n’ait pas encore été identifié de façon certaine. Elle touche préférentiellement les adultes jeunes, avec une prédominance féminine, et peut évoluer vers une surdité progressive pouvant altérer significativement la qualité de vie

Le diagnostic est clinique, étayé par l’audiométrie et l’imagerie de l’oreille. Sa prise en charge est bien codifiée en ORL au Maroc et son traitement repose principalement sur la chirurgie (stapédectomie ou stapédotomie).